Im letzten Teil unserer kleinen Serie wollen wir unsere Debussy-Editionen einem Praxistest unterziehen. Und wer könnte dafür geeigneter sein als der französische Pianist Pascal Rogé, der seit Jahrzehnten mit seinen Konzerten und Einspielungen französischer Musik des 19. und 20. Jahrhunderts Maßstäbe setzt und 2010 eine von der Fachpresse hochgelobte Gesamteinspielung von Debussys Klavierwerken abschließen konnte.

Für unsere Debussy-Editionen, deren letzte Lücken für die dreibändige Sammelausgabe 2011 geschlossen wurden (Broschur HN 1192, 1194, 1196, Leinen HN 1193, 1195, 1197), kam seine Kooperation mit dem Henle-Verlag leider zu spät, aber seither hat er für zahlreiche Neuerscheinungen aus seinem Repertoire, sprich für Werke von Chabrier, Fauré, Ravel, Saint-Saëns und Satie, die Fingersätze beigesteuert.

Herr Rogé, die Klavierwerke Debussys gehörten vermutlich bereits in den 1960er-Jahren, als Sie am Pariser Conservatoire studierten, zum Kernrepertoire des Lehrplans. Damals standen nur die Nachdrucke der Originalausgaben (Fromont, Jobert, Durand) zur Verfügung, in denen es zahlreiche Stichfehler und Inkonsequenzen gab. Können Sie sich daran erinnern, dass Ihre Lehrer den Wunsch nach Revisionen oder gar kritischen Neuausgaben geäußert haben?

PASCAL ROGÉ (PR): Meine Lehrerinnen und Lehrer waren sich der vielen Fehler in den benutzten französischen (und einzig verfügbaren) Ausgaben selbstverständlich bewusst. Zum Glück war am Pariser Conservatoire meine Hauptlehrerin Lucette Descaves, eine ehemalige Schülerin von Marguerite Long, die, wie allgemein bekannt ist, Debussys Lieblingsinterpretin war, nicht zu reden von Fauré und Ravel. So hatte ich eine direkte „Verbindung“ zu solchen Druckfehlern und, wenn auch seltener, zu Debussys persönlichen Anmerkungen zur Interpretation. Damals gab es keine alternativen Ausgaben, und meine Lehrer hofften öfters auf „Neuausgaben“ mancher Stücke. Aber dies traf nicht ein, und wir mussten auf „fremde“ Herausgeber für bessere Editionen warten. Diese absurde Situation haben wir auch heute noch, beispielsweise für Poulencs Musik mit einer Menge Fehlern und ohne Aussicht auf „revidierte Ausgaben“ der französischen Verleger …

Gab es überhaupt in den 1960er- und 1970er-Jahren ein Bewusstsein für einen kritischen, das heißt unter Berücksichtigung aller verfügbaren Quellen erstellten Notentext?

PR: Zu dieser Zeit, als es aussah, als ob die bekannten Urtext-Ausgaben wie die von Henle oder anderen deutschen Verlagen deutscher Musik vorbehalten wären, glaubten wir, dass französische Musik niemals in solchen renommierten Editionen erscheinen würde. Als junge Studierende dachten wir nicht an „Copyright“ oder an die strengen Bestimmungen des „alleinigen Verkaufsrechts“ der Verleger und waren einfach nur enttäuscht, keinen verlässlichen kritischen Notentext zu haben.

Nach dem Wegfall der Schutzfristen war das Monopol der Originalverlage (und ihrer Lizenznehmer) gebrochen, so dass nun auch Ausgaben in anderen Verlagen erscheinen konnten. 1983 begann Henle mit seinen Urtext-Editionen der Klavierwerke Debussys. Können Sie sich noch an Ihre ersten Eindrücke erinnern, als Sie diese Henle-Editionen kennenlernten? Vor allem auch bezüglich des Begriffs „Urtext“, der damals noch nicht so bekannt war wie heute?

PR: Wie ich schon vorhin sagte, glaubten wir, dass der Begriff „Urtext“ für das deutsche Repertoire reserviert wäre, so dass der erste Versuch für Debussy durch Henle eine schöne Überraschung und bedeutende Hilfe darstellte. Und dies wurde sogleich meine Lieblingsausgabe, nicht nur wegen der Verbesserungen des Notentexts, sondern auch wegen der wertvollen Hinweise, Anmerkungen und Informationen zu allem, was nicht verfügbar war, bevor Henle uns einen neuen Blick auf Debussys Manuskripte lieferte, nicht zu reden vom Layout der Edition, das Lesen und Spielen so viel leichter und bequemer machte.

Konnten die Henle-Ausgaben Ihre Erwartungen im Hinblick auf Druckfehler oder bis dahin unklare Stellen erfüllen?

PR: In der Tat waren die allermeisten der bekannten (und manchmal auch nicht so bekannten!) Fehler korrigiert und wir waren erleichtert, dass wir nun einer brandneuen Urtext-Edition trauen konnten, die wertvolle Bemerkungen zu den verschiedenen Quellen, Handschriften und Erstausgaben lieferte.

Persönlich erinnere ich mich noch gut daran, dass Marguerite Long und Lucette Descaves mir „Korrekturen“ oder Anmerkungen von Debussy überlieferten, die noch darüber hinausgingen. Aber ich weiß von einer früheren Erfahrung, dass „Mundpropaganda“ keine für eine Urtext-Edition ausreichende Basis darstellt! Ich hätte meine Lehrerinnen darum bitten sollen, solche Kommentare niederzuschreiben und zu unterzeichnen! Aber vielleicht erschiene es Ihnen ohnehin „fragwürdig“, da es nicht vom Komponisten selbst stammt …!

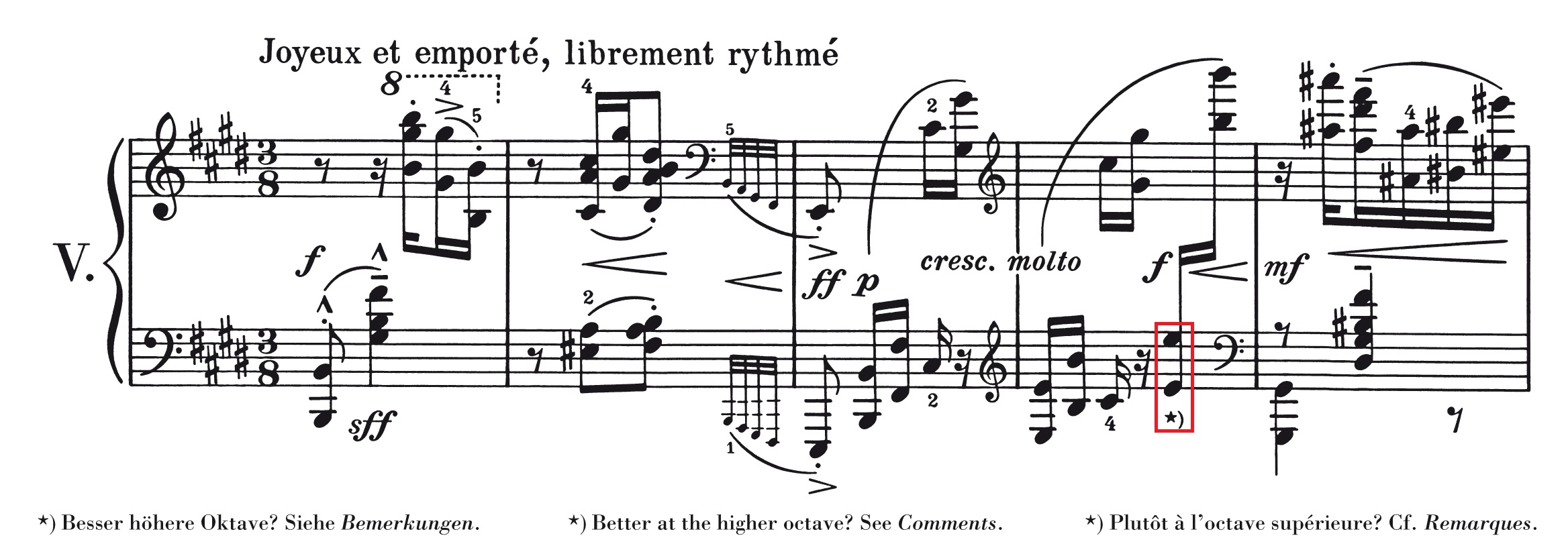

Ja, es stimmt, dass Editoren im Allgemeinen sehr skeptisch gegenüber mündlichen Überlieferungen sind. Immerhin aber hat Ernst-Günter Heinemann, der Herausgeber der Debussy-Editionen von Henle, von Anfang an auch andere Quellen – wie die eigenen Einspielungen Debussys – mitberücksichtigt. In Pour les octaves, der Nr. 5 der Douze Études, führte sogar ein Brief Debussys zur Änderung der Noten. Im Dezember 1916 gab Debussy dem Pianisten Walter Rummel an, die Oktave e2/e3 der linken Hand in Takt 4 (und allen Paralleltakten) eine Oktave tiefer zu spielen, da es so leichter auszuführen sei.

Erstausgabe mit hoher Oktave

Henle setzt im Notentext die tiefere Oktave und verweist in einer Fußnote auf die Briefquelle:

Wie gehen Sie mit dieser Stelle um?

Wie gehen Sie mit dieser Stelle um?

PR: Ich spiele die tiefere Oktave, aber nicht weil sie „leichter“, sondern weil sie obertonreicher ist und dadurch der Passage einen wärmeren Ton verleiht. Ich glaube, dass solche „Änderungen“, die der Komponist zur Erleichterung der technischen Schwierigkeiten gibt, als „Vorschläge“, nicht als Korrekturen anzusehen sind. Es ist Sache des Interpreten zu entscheiden, was am besten klingt. Für mich gilt das gleiche für den Fingersatz: Es gibt einige Fälle, wo Debussy eine Handverteilung vorsieht, die meiner Meinung nach nicht dem Charakter für die Interpretation der Passage dienlich ist. In solchen Fällen habe ich kein Problem damit, meinen eigenen Fingersatz bzw. meine eigene Einrichtung zu verwenden, damit die Musik besser klingt … es ist ja bekannt, dass Debussy kein Klaviervirtuose war!

Aus Ihrer Erfahrung als Dozent und Jurymitglied von Wettbewerben heraus, inwieweit wird das Besondere von Urtext-Editionen, die kritische Auseinandersetzung mit dem überlieferten Notentext, von Schülern und Studierenden wahrgenommen, insbesondere im Hinblick auf Debussys Klavierwerke?

PR: Ich denke, dass heutzutage alle seriösen Schüler und Lehrer Zugang zu solchen kritischen Ausgaben haben und es daher keine Ausrede mehr gibt, nicht die korrekten Noten zu spielen! Dennoch sehe ich immer noch Studierende in Meisterklassen, die alte französische Ausgaben mitbringen, weil sie denken „nur die französischen können richtig sein“ (!) und damit weiterhin elementare Fehler spielen!

Debussys zahlreiche poetische Titel und Vortragsbezeichnungen (wie etwa dans une brume doucement sonore im Prélude La Cathédrale engloutie) deuten auf gleichsam bildliche Klangvorstellungen, die weit über die üblichen Angaben (wie doux oder gracieux) hinausgehen. Erreicht das Konzept der „Urtext“-Ausgaben hier seine Grenzen?

PR: Ja, das glaube ich und möchte einen persönlichen Kommentar zur französischen Musik und speziell zu Debussy hinsichtlich von Dynamik und Tempoangaben anschließen. Keine Urtext-Ausgabe wird jemals Farben und Klangeffekte, die Debussy anzudeuten bestrebt war, vollständig wiedergeben können. Ich sage meinen Schülern immer wieder, wie arm die musikalische Notation ist im Vergleich zur Imagination eines Genies wie Debussy. Er notiert oft pp zu einem Akkord, obwohl die ganze Passage bereits im pp steht, oder setzt einen Akzent zu einer Note, die offenkundig ohnehin schon akzentuiert ist. Aber was soll er sonst tun, um eine „besondere Harmonie“ anzugeben, einen Farbwechsel, einen Schatten, einen Windhauch, einen Wechsel des Mondlichts? … Alle diese „Bilder“, die für Debussys Welt so essentiell sind, lassen sich durch die Notation allein nicht ausdrücken, so dass es auf die Vorstellungskraft des Interpreten ankommt, diese schlichten Bezeichnungen in eine vielschichtige Palette von Farben und Klangeffekten gleichsam zu „übersetzen“. Die beste „Lektion“, an die ich mich von Marguerite Long erinnere, war die, als ich ihr Debussys Prélude „Des pas sur la neige“ vorspielte und sie mich nach wenigen Takten unterbrach, indem sie sagte: „Das ist nicht kalt genug …!“ Was für eine großartige Methode, die Vorstellungskraft eines neun Jahre alten Jungen herauszufordern.

Vielen Dank für dieses Interview.

Wir wissen nicht, wie das Spiel des neunjährigen Pascal Rogé geklungen hat, aber wir können jetzt hören, wie der reife Pianist das Stück gut vierzig Jahre später interpretiert.