Unser Lektorat erhält immer wieder Anfragen von Benutzern mit der Bitte, zu bestimmten Stellen Auskunft über die Quellen zu geben: „Steht das genauso im Autograph?“ oder: „Entspricht das tatsächlich der Erstausgabe?“. Im Hintergrund der Fragen steht gelegentlich die Vorstellung, „Urtext“ bedeute einen (mehr oder weniger) textidentischen Abdruck der als Hauptquelle erkannten Vorlage. Dies ist natürlich nicht der Fall, denn, ganz abgesehen von Fehlerkorrekturen, müssen Urtext-Ausgaben selbstverständlich auch individuelle oder zeitbedingte Schreibgewohnheiten in den Quellen den heute üblichen Regeln der Notengraphik anpassen.

Eines dieser Elemente betrifft den Umgang mit Warnvorzeichen. Der Gebrauch für notwendige Vorzeichen für taktgebundene Musik ist relativ klar geregelt: Sie gelten für jeden Einzelton für die Dauer eines Taktes, bei Haltebögen darüber hinaus bis zum letzten gebundenen Ton. Die Setzung von zusätzlichen Vorzeichen – Warnvorzeichen – ist dagegen im Prinzip vollkommen freigestellt. Üblicherweise werden Erhöhungen oder Erniedrigungen von Einzeltönen (zumindest) im nachfolgenden Takt sicherheitshalber nochmals als aufgehoben angezeigt; dasselbe gilt auch im gleichen Takt, wenn der zuvor erhöhte oder erniedrigte Ton in anderer Oktavlage erscheint. Aber von einer festen Regel kann keine Rede sein; selbst bei Gesamtausgaben wird das Phänomen sehr unterschiedlich behandelt.

Wie geht man als Herausgeber mit den Warnvorzeichen der Quellen um? Belässt man solche, die nach heutigem Gebrauch eigentlich überflüssig sind, hat man zwar den Vorteil, das harmonische Denken des Komponisten wiederzugeben, gerät aber in Gefahr, die Musiker durch Überfülle zu irritieren (man denke etwa an Max Reger). Umgekehrt kann man aber auch gerade dadurch Verwirrung stiften, das seinerzeit Selbstverständliche durch ein zusätzliches Vorzeichen hervorzuheben.

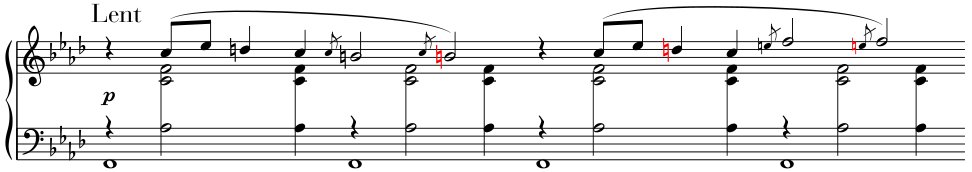

Im Folgenden habe ich einige Fälle aus jüngst erschienenen Editionen zusammengetragen (die in Frage stehenden Vorzeichen sind rot markiert).

1) Beginnen wir mit einem ,klassischen‘ Fall: Der alterierte Ton fis¹ kehrt in einer anderen Stimme (hier sogar von anderer Hand ausgeführt) wieder, entnommen der Neuedition zu: Gabriel Fauré, Violinsonate Nr. 1 A-dur op. 13, Satz II, Takt 4 (HN 980).

Notwendig ist das Vorzeichen nicht, aber doch sinnvoll – oder?

2) Ähnlich, aber in umgekehrter Richtung das nächste Beispiel: Emmanuel Chabrier, Bourrée fantasque, Takt 166 (HN 1162): Hier wird der gleiche Ton in erhöhter (ais, oberes System), danach in anderer Oktavlage in nichterhöhter Form (a, unteres System) notiert. Für Chabrier war es selbstverständlich, mit der linken Hand a¹ zu spielen (siehe Vortakt), so dass er kein Warnvorzeichen setzte. Ist das ♮ also überflüssig oder klärt es doch mögliche Zweifel?

3) A propos Zweifel: Fauré gehört zu den Komponisten, die Vorzeichen nicht immer konsequent setzten, sondern durchaus aus Nachlässigkeit vergaßen. In aller Regel ist klar, was gemeint ist, und oft haben die Setzer bereits in den Drucken das Notwendige ergänzt. In der nachfolgenden Stelle (wieder aus HN 980, diesmal Satz III, Takt 184 f.) bleibt ein kleiner Zweifel. In den Quellen steht kein ♮ vor e¹, aber dessen Ergänzung dürfte doch sinnvoll sein, denn eis¹ als erneuter Vorhalt vor fis¹ im Folgetakt 185 (wie zu Beginn von T. 184 eine Oktave tiefer) wäre melodisch nicht völlig auszuschließen …

4) Ein ähnliches Beispiel findet sich in Mozarts Klavierkonzert KV 503, Satz I, Takt 364 (HN 825). Mozart erhöhte f¹ zu fis¹ als melodische Wechselnote, setzte aber leider eine Oktave höher kein klärendes Vorzeichen (♮ oder erneutes ♯). Nach den Regeln müsste f² gespielt werden. Da aber in der postumen Erstausgabe f² zu fis² erhöht wurde, wohl im Hinblick auf den nachfolgenden Zielton g², ist in unserer Edition an dieser Stelle eine Fußnote mit dem unübersehbaren Verweis auf diese abweichende Lesart hinzugefügt. Es ist nämlich nicht auszuschließen, dass die Erstausgabe auf einer noch von Mozart selbst durchgesehenen, heute verschollenen Abschrift beruht.

5) Mit zunehmender Auflösung des dur-moll-tonalen Systems ab dem Ende des 19. Jahrhunderts wuchs die Zahl der Vorzeichen und damit auch der Warnvorzeichen. Verständlicherweise sahen sich die Komponisten genötigt, zur Vermeidung von Missverständnissen bei harmonisch neuartigen Tönen und Klängen zusätzliche Zeichen zu notieren. Eine Stelle aus Maurice Ravels Sonatine (Satz III, Takt 140, HN 1018) mag dies demonstrieren.

Nach den üblichen Regeln müsste im oberen System nur ♯ vor der 2. Note (cis²) wegen des cisis² in der linken Hand stehen, aber es erscheint logisch, dass auch die oktavversetzten Noten cis³ und cis¹ ein Warn-♯ erhalten. Was aber soll das ♮ vor d², vor einer Note, die zuvor weder erhöht noch erniedrigt wurde? Es geht auf Ravel selbst zurück, der hier offenbar einer möglichen, durch das cisis² ausgelösten Vorwegnahme von dis² (kommt erst auf Zählzeit 4) vorbeugen wollte. In unserer Neuedition sind wir dieser Warnung des Komponisten gefolgt – zu Recht?

6) Zum Schluss noch ein Beispiel für die Probleme in Musik, die auf Takteinteilung verzichtet, veranschaulicht anhand des Beginns von Erik Saties 1ère Gnossienne (HN 1073).

Wenn die Ordnung der Takteinheiten wegfällt, soll diese dann durch den Zeilenfall als neue Einheit ersetzt werden? Dann wären alle rot markierten Vorzeichen zu tilgen. Oder müssen nun doch alle Vorzeichen konsequent in jeder motivischer Einheit – wie hier, dem Original entsprechend – wiederholt werden?

Wie denken Sie über die Setzung von Warnvorzeichen? Es wäre schön, wenn Sie zu dem einen oder anderen Beispiel Ihre Meinung äußern würden.

In der romantischen Musik (z.B. Verdi, Bizet, Rossini, Berlioz, Debussy, Puccini, Enescu usw.) war es üblich, die Vorzeichen (= genauer Versetzungszeichen) im neuen Takt auch dann zu setzen, wenn ein Bindebogen gesetzt war. Diese Schreibweise ist unmissverständlich und erübrigt das Setzen von Warn-Akzidenzien im Falle eines Seiten- oder Zeilenumbruchs. Aber auch Richard Wagner, Anton Bruckner und Felix Weingartner haben so notiert. Man nannte sie oft “französische Notation”. Sogar bei Peter Iljitsch Tschaikowski findet man gelegentlich diese Schreibweise, die aber von ihm oft nur inkonsequent verwandt wurde.

In gedruckten Ausgaben wurde von den Verlagen sehr unterschiedlich verfahren: Deutsche Verlage änderten meist nach ihren Haus-Regeln ab, die sich weltweit immer mehr durchgesetzt haben – vielleicht weil sie etwas Platz sparen. Man nennt sie auch “deutsche Notation”. Die romanischen Originalverleger Verdis, Puccinis, Debussy und Bizets und anderer romanischer Komponisten, behielten diese Notation lange Zeit bei. Bereits bei Ravel und Dukas haben aber die französischen Verleger die neuere, deutsche Notation verwendet. Wie deren Manuskripte waren ist nicht näher bekannt. Immer wieder fand man diese Notation auch bei jüngeren, oft osteuropäischen Komponisten.

Die Bruckner’schen Erstdrucke wurden alle normiert; erst die Bruckner Gesamtausgabe (Haas und auch Nowak) übernahm wieder diese originale Notation. Nach Nowaks Tod, wird von der Editionsleitung die “französische Notation” jedoch nicht mehr verwendet.

Neuere Urtext-Ausgaben sind hier sehr inkonsequent, denn obwohl die originale Notation auch eine werkimmanente Eigenart des Komponisten ist, wird, trotz vorgeblicher Urtext-Prämisse, meist normiert.

Die Notationsweise von Alban Berg (und anderen Komponisten der Moderne) – bei jeder Note ein Vorzeichen, oder einen Auflöser zu setzten – ist trotz scheinbarere Ähnlichkeit – mit der französischen Notation nicht identisch. Bei Überbindungen wird dort nach deutschen Regeln verfahren.

Alle Notationen funktionieren in der Praxis klaglos, oft ist den Musikern gar nicht bewusst, in welcher Notation sie gerade spielen. Sicherer ist in jedem Falle die französische, sie stammt aus deren Opernpraxis. Mit sehr wenigen Orchesterproben mussten dort schwierige Werke fast “vom Blatt” gespielt werden. Auch müssen in der Oper die Spieler ständig auch auf andere Dinge – besonders auf die Vorgänge auf der Bühne achten. Daher wechseln die Augen ständig zwischen dem Notenblatt und Blick auf den Dirigenten; und ausserdem ist man ständig der Gefahr ausgesetzt abgelenkt zu werden; und kann leicht die Vorzeichen übersehen. In diesem Falle sind die zusätzlichen Vorzeichen der französischen Notation sehr hilfreich.

Bei der “deutschen Notation” muss stets auf den Seiten- und Zeilenumbruch geachtet werden. Dort werden dann – wie in der französischen Tradition – zusätzliche Vorzeichen gesetzt werden. Manche Verlage (u.a. Boosey & Hawkes) setzen diese Vorsichts-Vorzeichen auch in Klammern. Die Dvorak- und Tschaikowski-Gesamtausgabe haben diese Vorzeichen leider nicht gesetzt. Fehlen diese Vorsichts-Vorzeichen, werden Proben oft unerfreulich verzögert.

Abschließend muss ich sagen, dass in der Praxis lieber ein Vorzeichen zu viel stehen sollte; namentlich dann, wenn vom Blatt gespielt werden muss, d.h. überwiegend in Orchesterstimmen. Daher finde ich die französische Schreibweise letztendlich für die klarere und bessere; auch wenn ich hier einem weltweiten Trend widerspreche. Mal sehen, was die Diskussion erbringt.Vergessen sollte man diese Notation nicht, sie hat viel Tradition.

Pingback: Mindestens haltbar bis… Wie lange gilt ein Vorzeichen? | Henle-Blog