Ferruccio Busoni

Choralvorspiele

Neben der Violin-Chaconne sind die zehn Orgelchoralvorspiele die bekanntesten Klaviertranskriptionen Busonis von Werken J. S. Bachs. Im Unterschied zur Chaconne, die Busoni für den „Konzertvortrag“ bestimmt sah, übertrug er die Choralvorspiele im „Kammerstil“: Vieles in diesem Orgel/Klavier-Kosmos ist auch für den fortgeschrittenen Hobbypianisten zu bewältigen. Wir bringen Busonis Fassung letzter Hand erstmals in einer modernen Urtextedition, versehen mit wertvollen Fingersatz-Spielhilfen von Marc-André Hamelin. Der Anhang enthält überdies als Erstveröffentlichung ein elftes Choralvorspiel, Busonis Übertragungsversuch von „Aus tiefer Not“. Der Komponist selbst spricht im Hinblick auf den Vortrag von dessen sechsstimmigem Satz von einer „äußersten Leistungsgrenze“ – aber urteilen Sie selbst!

Inhalt/Details

Über den Komponisten

Johann Sebastian Bach

Für viele Musiker ist er „Anfang und Ende aller Musik“ (Max Reger). Bis auf die Oper komponiert Bach Meisterwerke für jedwede Besetzung und Gattung seiner Zeit. Das Werkverzeichnis zählt fast 1100 Werke, darunter die großen Passionen nach Matthäus und Johannes, die Goldberg-Variationen, die Brandenburgischen Konzerte oder hunderte einzigartiger Kantaten. Als Organist in Mühlhausen und Weimar schafft er primär Orgelkompositionen, Konzerte und kammermusikalische Werke. Später dann, als Kapellmeister in Köthen und während seinen Jahrzehnten als Kantor in Leipzig, entstehen vornehmlich geistliche Vokalkompositionen und Klavierwerke. Seine späteren, kontrapunktisch komplexen Kompositionen gewinnen enormen Einfluss auf das Komponieren späterer Generationen.

| 1685 | Er wird am 21. März in Eisenach als Sohn des Dirigenten und Hofmusikers Johann Ambrosius Bach geboren. |

| 1693–95 | Er besucht die Lateinschule in Eisenach. |

| 1695–1700 | Besuch des Lyzeums in Ohrdruf, wo er nach dem Tod der Eltern bei seinem ältesten Bruder Johann Christoph lebt; u.a. Organist und Schüler Pachelbels. |

| ab 1700 | Mitglied im Lüneburger Mettenchor. Reisen nach Hamburg, um Reincken an der Orgel zu hören. |

| 1703 | Anstellung in Weimar für zwei Quartale (bei Herzog Johann Ernst dem Älteren). |

| 1703–07 | Organist in Arnstadt. Komposition von Orgelwerken, möglicherweise frühe Präludien und Fugen BWV 531, 549a, 575, Choräle der Neumeister-Sammlung BWV 1090-95, 1097-1120, Choralpartiten BWV 766-768, 770. |

| 1705 | Reise nach Lübeck zu Buxtehude. |

| 1707–08 | Anstellung in Mühlhausen als Organist an St. Blasius. Komposition seiner ersten Kantaten (BWV 71 und 131, wahrscheinlich auch BWV 4, 106, 150, 196). |

| 1708–17 | Anstellung in Weimar bei Herzog Wilhelm Ernst von Sachsen-Weimar als Organist; Komposition des Orgelbüchlein BWV 599-644, von Präludien (Toccaten, Fantasien) und Fugen (wahrsch. BWV 894, 903, 944, 910-916), der Passacaglia c-Moll BWV 582, des Pièce d’orgue G-Dur BWV 572; Orgeltranskriptionen von Instrumentalkonzerten, u. a. Vivaldis „L’estro armonico“. Ab 1714 Konzertmeister, Komposition von Kantaten. |

| 1710 | Geburt von Wilhelm Friedemann Bach. |

| 1714 | Geburt von Carl Philipp Emanuel Bach. |

| um 1713 | Uraufführung der Kantate „Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd!“ BWV 208 in Weißenfels. |

| 1717–23 | Anstellung in Köthen bei Fürst Leopold von Anhalt-Köthen als „Hofkapellmeister und Direktor der fürstlichen Kammermusiken“. Er komponiert hauptsächlich Klaviermusik (Vollendung der Englischen Suiten BWV 806-811, Beginn der Französischen Suiten BWV 812-817 um 1722, Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann Bach ab 1720, „Das Wohltemperierte Klavier“ 1. Teil, 1722, Beginn des 1. Klavierbüchlein für Anna Magdalena Bach ab 1722, Inventionen und Sinfonien für Klavier (BWV 772-801, 1723), Kammermusik (Sonaten und Partiten für Violine solo BWV 1001-1006, 1720), Konzerte (Brandenburgische Konzerte BWV 1046-1051, dem Markgrafen von Brandenburg gewidmet, 1721); wenige weltliche Kantaten (u. a. BWV 134a, 173a). |

| 1723–50 | Kantor an der Thomaskirche in Leipzig. |

| 1723–29 | Erste Leipziger Phase, die primär von kirchenmusikalischen Kompositionen bestimmt ist. |

| 1723/24 | 1. Kantatenjahrgang: Integration des Weimarer und Köthener Kantatenbestands; Parodieverfahren, d.h. Umtextierung der Kantaten für neue Zwecke. |

| 1724 | Aufführung von Johannes-Passion BWV 245 und Magnificat BWV 243a. |

| 1724/25 | 2. Kantatenjahrgang mit neuen Kompositionen. |

| 1726 | Druck der 1. Partita der späteren Clavierübung BWV 825-830. |

| 1727 | Aufführung der Matthäus-Passion BWV 244. |

| 1729–39 | Zweite Leipziger Phase, die durch die Leitung des von Telemann gegründeten Collegium musicum (1729- 1737 und 1739 bis mindestens 1741) und damit die Komposition von Instrumentalwerken sowie durch die Komposition großer Vokalwerke geprägt ist. |

| um 1730 | 6 Triosonaten für Orgel (BWV 525-530), bedeutende Präludien und Fugen (h-Moll BWV 544, C-Dur BWV 547, e-Moll BWV 548). |

| ab/um 1730 | Begründung eines neuen Konzerttyps mit den Konzerten für 1-4 Cembali (die fast alle Transkriptionen von Konzerten mit solistischen Melodieinstrumenten sind). Weitere instrumentale Ensemble-Kompositionen. |

| 1731 | Aufführung der Markus-Passion BWV 247 (verschollen). Reise nach Dresden zur Aufführung einer Oper von Hasse. Clavierübung 1. Teil BWV 825-830. |

| 1733 | Komposition einer lutherischen Messe (Kyrie und Gloria), deren Sätze später in die h-Moll-Messe BWV 232 eingehen; er bittet damit den Kurfürsten Friedrich August II. in Dresden um Verleihung eines höfischen Titels. |

| 1734/35 | Uraufführung des Weihnachtsoratorium BWV 248. |

| 1735 | Himmelfahrts-Oratorium BWV 11. Geburt von Johann Christian Bach. Clavierübung 2. Teil BWV 971, 831. |

| 1736 | Titel des Hof-Compositeurs durch Friedrich August II. |

| um 1738/39 | 4 Lutherische Messen BWV 233-236. |

| 1739–50 | 3. Leipziger Phase, die durch die Komposition des Spätwerks geprägt ist, das sich durch Stile antico und komplizierte kontrapunktische Techniken auszeichnet. Höhepunkt von Bachs klavieristischem Œuvre. |

| 1739 | Clavierübung 3. Teil BWV 802-805. |

| 1741 | Clavierübung 4. Teil BWV 988 (Goldberg-Variationen). |

| 1739/42 | Wohltemperiertes Klavier 2. Teil BWV 870-893. |

| 1747 | Reise nach Potsdam, wo er eine Fuge über ein Thema des Königs improvisiert, aus der das „Musikalische Opfer“ BWV 1079 entsteht. Mitglied der Correspondirenden Societät der musicalischen Wissenschaften; Einreichung der Canonischen Veränderungen über „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ BWV 988 als Mitgliedsbeitrag. Schübler-Choräle BWV 645-650. |

| 1749 | Abschluss der h-Moll-Messe, die größtenteils auf früher entstandenen Kompositionen basiert, die umgearbeitet und ergänzt wurden. |

| 1750 | „Kunst der Fuge“, die unvollendet bleibt. Er stirbt am 28. Juli in Leipzig. |

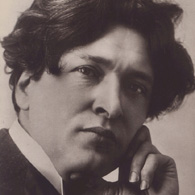

Ferruccio Busoni

Bedeutender Komponist, Pianist, Dirigent und Musikschriftsteller, der in einem auf Fortschritt ausgerichteten Denken für Klassizität und Klassizismus eintrat. Er hat zudem viele Werke bearbeitet, insbesondere die Johann Sebastian Bachs.

| 1866 | Er wird am 1. April in Empoli als Sohn eines Klarinettisten und einer Pianistin geboren. Die Eltern fördern seine musikalische Ausbildung. Wunderkind; frühe Karriere als Pianist. |

| 1887 | Streichquartett d-Moll op. 26. |

| ab 1888 | Klavierdozent in Helsinki, Moskau und Boston. |

| 1890 | Teilnahme am Rubinstein-Wettbewerb in St. Petersburg in den Kategorien Klavier und Komposition mit der 1. Violinsonate e-Moll op. 29, den beiden Klavierstücken op. 30a sowie seinem Konzertstück für Pianoforte mit Orchester op. 31a. Letzteres gewinnt den 1. Preis (Komposition). |

| 1894 | Er nimmt in Berlin seinen Wohnsitz. |

| 1897/1904 | Lustspielouvertüre op. 38. |

| 1903–04 | Concerto op. 39 für Klavier, Orchester und Männerchor in 5 Sätzen mit abschließendem Chorsatz. |

| 1907 | Schrift „Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst“. |

| 1909 | „Berceuse élégiaque“ op. 42. |

| 1909–10 | Erneute Amerika-Tournee. |

| 1910 | „Fantasia contrappuntistica“ für Klavier als Versuch, einen Schluss für Bachs „Kunst der Fuge“ zu finden. |

| 1912 | Aufführung der Oper „Die Brautwahl“ in Hamburg. |

| 1913 | Direktor des Liceo Musicale in Bologna. |

| 1915 | Rondò arlecchinesco op. 46. |

| 1920 | Tanzwalzer op. 53. |

| 1915–20 | Wegen des Krieges lebt er in Zürich. |

| 1917 | Aufführungen der Opern „Turandot“ und „Arlecchino“ in Zürich; sie greifen auf die Commedia dell’arte zurück. |

| 1920 | Leitung einer Meisterklasse an der Preußischen Akademie der Künste in Berlin. |

| 1922 | Schrift „Von der Einheit der Musik“. |

| 1924 | Er stirbt am 27. Juli in Berlin. |

| 1925 | Postume Aufführung der Oper „Doktor Faust“ in Dresden. |

Über die Autoren

.jpg)

Marc-André Hamelin (Fingersatz)

Angaben zur Produktsicherheit

G. Henle Verlag

Hier finden Sie die Informationen zum Hersteller des Produkts.G. Henle Verlag e.K.

Forstenrieder Allee 122

81476 München

Deutschland

info@henle.de

www.henle.com

Lange tijd zag het er niet naar uit dat er ooit nog eens een heruitgave van zou komen, maar ondertussen keerde het tij en onlangs heeft G. Henle Verlag deze bewerkingen in Urtext uitgegeven, maar dan compleet - inclusief de nooit eerder in druk verschenen bewerking van 'Aus tiefer Not schrei ich zu dir'. De layout is geheel conform Henle's hoge kwaliteitsnormen: goed leesbaar en vooral ook praktisch. (...) Busoni zal ze nooit gezien hebben!

MUZE, 2017Die jüngst im Henle-Verlag erschienene Bach-Busoni-Edition mit zehn transkribierten Orgelchoralvorspielen folgt nicht der Willkür des Herausgebers, sondern gibt eine von Busoni selbst zusammengestellte Sammlung wieder, die zwischen 1898 und 1916 in insgesamt fünf verschiedenen Ausgaben erschienen ist. Bei der vorliegenden Ausgabe wurde die Fassung letzter Hand verwendet, in der es vereinzelt Retuschen und Erweiterungen gibt. (...) Es sind in der Tat Juwelen der pianistischen Kunst der Transkription.

Piano News, 2017