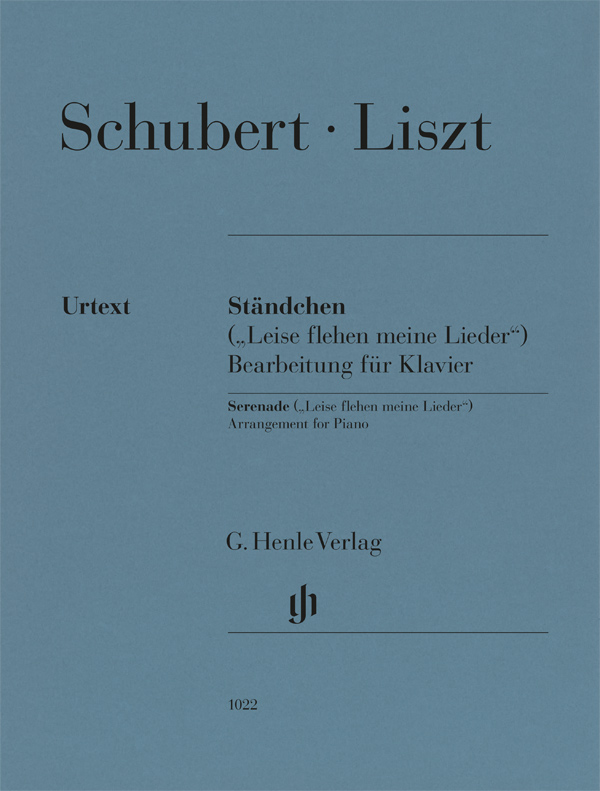

Franz Liszt

Ständchen („Leise flehen meine Lieder“)

Schuberts Ständchen auf Rellstabs Gedicht „Leise flehen meine Lieder“ gehört nicht nur zu den bekanntesten Kunstliedern, es ist auch in Liszts Bearbeitung für Klavier solo bis heute ein echter Hit. 1838 zunächst in einer Fassung ohne Ossias erschienen, trat das Arrangement spätestens 1840 – wohl nicht zuletzt dank Liszts bereitwilliger Ergänzung leichterer Varianten – seinen Siegeszug auf dem Klavier an, wie zahlreiche bereits zu Lebzeiten des Komponisten in ganz Europa erschienene Ausgaben bezeugen.

Liszt selbst spielte das Ständchen gerne als Zugabe und notierte sogar kleine Kadenzen dazu, die in der neuen Henle-Urtextausgabe selbstverständlich Berücksichtigung finden. Englische und französische Übersetzungen des deutschsprachigen Gedichts sowie eine Überlegung des Liedtexts im Notenteil runden die Ausgabe ab, zu der Evgeny Kissin den Fingersatz liefert.

Inhalt/Details

(Erläuterung)

Über den Komponisten

Franz Schubert

Er ist nicht nur Inaugurator des Kunstliedes und dessen bedeutendster Komponist im 19. Jh., sondern hat in seinen Instrumentalwerken ein der Wiener Klassik entgegengesetztes kompositorisches Konzept verwirklicht. Seinen „himmlischen Längen“ liegt eine Zeitgestaltung zugrunde, die nicht nach dem Prinzip der Prozessualität funktioniert, sondern das Verweilen thematisiert; Veränderungen geschehen meist nicht in kontinuierlicher Entwicklung, sondern durch einen plötzlichen Einbruch. Seine kunstvollen Lieder widersprechen dem Einfachheitsideal der zeitgenössischen Liedästhetik und begründen das Kunstlied des 19. Jh.s, sie gelten als vorbildlich für die nachfolgenden Komponistengenerationen; sie werden durch komplexe Harmonik, Integration von Idiomen der Instrumentalmusik, semantischen Modellen und einem neuen Verhältnis zwischen Text und Musik bestimmt, indem das Gedicht durch die Komposition insgesamt interpretiert wird statt nur durch das Ausmalen von einzelnen Textworten. Sein trotz kurzer Lebenszeit immenses Œuvre umfasst 600 Lieder, darunter seine beiden berühmten Liederzyklen; 7 vollendete und mehrere unvollendete Sinfonien (darunter die „Unvollendete“ h-Moll), weitere Orchesterwerke; zahlreiche Kammermusikwerke; 14 vollendete und mehrere unvollendete Klaviersonaten sowie weitere Klavierstücke, Tänze für Klavier und vierhändige Klavierwerke; 6 Messen und andere geistliche Kompositionen; zahlreiche Stücke für Chor bzw. Vokalensemble, vor allem für Männerstimmen. Obwohl er auch zu jedem Genre des Musiktheaters beigetragen hat und ihm von seinen Freunden eine Opernkarriere vorausgesagt wurde, wurden von seinen 10 vollendeten Opern nur zwei zu seinen Lebzeiten sowie die Schauspielmusik zu „Rosamunde“ aufgeführt.

| 1797 | Er wird am 31. Januar in Himmelpfortgrund bei Wien als Sohn eines Lehrers geboren. Erste Klavierstunden bei seinem Bruder Ignaz, Violinunterricht im Alter von 8 Jahren bei seinem Vater. |

| Ab 1808 | Sängerknabe in der Hofkapelle; Besuch des kaiserlich-königlichen Stadtkonvikts, er spielt Violine in deren Orchester. Unterricht bei Antonio Salieri, der den von Mozart, Haydn und Beethoven Begeisterten von der ital. Oper zu überzeugen versucht. Erste erhaltene Kompositionen. |

| 1811 | Komposition seines ersten Liedes „Hagars Klage“. |

| 1813–14 | Besuch der Normalhauptschule, danach unterrichtet er in der Schule seines Vaters. |

| 1813/14 | Komposition der Zauberoper „Des Teufels Lustschloss“ und der Sinfonie Nr. 1 D-Dur in klassischer Form. |

| 1814 | Komposition der Messe F-Dur D 105. Er schreibt Lieder, die er nach Dichtern gruppiert, z. B. nach Matthisson und Goethe, darunter „Gretchen am Spinnrade“, das den Beginn des Kunstliedes markiert. |

| 1815 | Komposition der Singspiele „Claudine von Villa Bella“ nach Goethe und „Der vierjährige Posten“. Vollendung der Sinfonie Nr. 2 B-Dur und Komposition der Sinfonie Nr. 3 D-Dur sowie der Messen Nr. 2 G-Dur und Nr. 3 D-Dur; u.a. das Lied „Erlkönig“. |

| 1816 | Komposition von 110 Liedern, der Sinfonien Nr. 4 c-Moll und Nr. 5 B-Dur, der Messe C-Dur. Er verlässt das elterliche Haus, unterbricht seine Lehrerstelle und zieht zu Schober. |

| 1817 | 60 Lieder, darunter die bekannten „Der Schiffer“, „Ganymed“, „An die Musik“, „Die Forelle“, „Gruppe aus dem Tartarus“, „Der Tod und das Mädchen“. Allmählich werden seine Kompositionen (sein Œuvre umfasst bereits rund 500 Werke) aufgeführt. Rückkehr ins Elternhaus. |

| 1818 | Er unterrichtet die Töchter des Grafen Johann Karl Esterházy. Komposition von vierhändigen Klavierstücken. |

| um 1819 | Komposition des Klavierquintetts A-Dur („Forellenquintett“). |

| 1820 | Uraufführung des Melodrams „Die Zauberharfe“ und des Singspiels „Die Zwillingsbrüder“ in Wien. U. a. Lied „Frühlingsglaube“. |

| 1821 | Erste Schubertiade: geselliger musikalisch-literarischer Abend des Schubert-Kreises. Publikation der Lieder „Erlkönig“ und „Gretchen am Spinnrade“ sowie weiterer Goethelieder und von 36 Tänzen. |

| 1821–22/54 | Komposition/Uraufführung von „Alfonso und Estrella“, einer der frühen durchkomponierten dt. Opern. |

| 1822 | Vollendung der Messe As-Dur; Sinfonie Nr. 7 h-Moll („Unvollendete“); Wandererfantasie C-Dur für Klavier, die in einem Satz die vier sinfonischen Satzcharaktere vereint. |

| 1823 | Komposition des Singspiels „Die Verschworenen“ (Uraufführung in Frankfurt a. M. 1861), der heroisch-romantischen Oper „Fierrabras“ (Uraufführung in Karlsruhe 1897) und der Schauspielmusik zu „Rosamunde“, die in Wien uraufgeführt wird. Liederzyklus „Die schöne Müllerin“, Lieder u. a. „Auf dem Wasser zu singen“, „Lachen und Weinen“; Klaviersonate a-Moll D 784. |

| 1824 | Nochmals Lehrer der Kinder des Grafen von Esterházy. Streichquartett d-Moll („Der Tod und das Mädchen“). „Wandrers Nachtlied“ („Über allen Gipfeln ist Ruh“). Die Klaviersonate gewinnt an Gewicht. |

| 1825 | Lange Ferienreise, u. a. nach Gmunden-Gastein, dort Komposition der Großen Sinfonie C-Dur (Nr. 9 bzw. 8), in der die klassische Form erheblich erweitert wird (z. B. Horn-Motto am Beginn, Zeitgestaltung). |

| 1827 | Liederzyklus „Winterreise“ (Kontrast von Traum- und Realitätsebenen); Deutsche Messe; 4 Impromptus für Klavier; Klaviertrios B-Dur D 898 und Es-Dur D 929. |

| 1828 | Publikation der 6 „Moments musicaux“ für Klavier. Komposition der letzten 3 Klaviersonaten c-Moll, A-Dur und B-Dur (letztere mit der Tendenz zum Esoterischen), des Sonatensatzes a-Moll (Lebensstürme) für Klavier zu 4 Händen, der Messe Es-Dur. „13 Lieder nach Gedichten von Rellstab und Heine“ (postum „Schwanengesang“). Im März Konzert, das nur seiner eigenen Musik gewidmet ist. Er stirbt am 19. November in Wien. |

Franz Liszt

Der berühmteste Klaviervirtuose des 19. Jh.s gilt als einflussreichste Künstler- und Komponistenpersönlichkeit der sog. Neudeutschen Schule (mit Berlioz, Wagner). Sein immenses musikalisches Œuvre umfasst an erster Stelle Klavier-Solowerke, darunter zahlreiche Transkriptionen; daneben entwickelt er die sogenannte Sinfonische Dichtung. Bedeutend auch seine geistlichen und weltlichen Chorwerke und Lieder.

| 1811 | Er wird am 22. Oktober in Raiding (Sopron) als Sohn eines Beamten im Dienst des Fürsten Esterházy geboren. Erster Klavierunterricht bei seinem Vater, frühe erste Kompositionsversuche, mit 9 erster öffentlicher Auftritt. |

| 1822 | Übersiedlung der Familie nach Wien, Unterricht bei Carl Czerny und Antonio Salieri. |

| 1823 | Übersiedlung der Familie nach Paris. Kompositionsunterricht bei Ferdinando Paër und Antonín Reicha (1826). Auftritte in Salons, Konzerte. |

| 1824–27 | Konzertreisen durch Frankreich, nach England und in die Schweiz. Komposition von Opern-Paraphrasen für Klavier. |

| 1830 | Bekanntschaft mit Berlioz, Lektüre-Studien. Er wird zum beliebten Pianisten und Klavierlehrer der Pariser Gesellschaft. |

| 1835 | Er zieht in die Schweiz mit Gräfin Marie d’Agoult: hier wird das erste gemeinsame Kind, Blandine-Rachel, geboren er konzertiert weiterhin in Paris. |

| ab 1839 | Ständige Konzertreisen durch ganz Europa. |

| ab 1847 | Sinfonische Dichtungen, u. a. Nr. 2 „Tasso: lamento e trionfo“, Nr. 1 „Ce qu‘on entend sur la montagne“ (‚Bergsinfonie‘), „Eine Faust-Symphonie in der Charakterbildern“, „Eine Symphonie zu Dantes Divina Commedia“ (‚Dante-Symphonie‘) sowie [Nr. 11] „Hunnenschlacht“. |

| 1848–61 | Kapellmeister in Weimar; er setzt sich für die fortschrittliche Musik ein (Wagner, Schumann, Berlioz). |

| 1857–62 | Oratorium „Die Legende von der heiligen Elisabeth“. |

| 1861–68 | Aufenthalt in Rom. |

| 1865 | Empfang der niedrigen Weihen. |

| 1866–72 | Oratorium „Christus“. |

| 1871 | Ernennung zum ungarischen Hofrat; er lebt in Rom, Weimar und Budapest. |

| 1886 | Er stirbt am 31. Juli in Bayreuth. |

Angaben zur Produktsicherheit

G. Henle Verlag

Hier finden Sie die Informationen zum Hersteller des Produkts.G. Henle Verlag e.K.

Forstenrieder Allee 122

81476 München

Deutschland

info@henle.de

www.henle.com