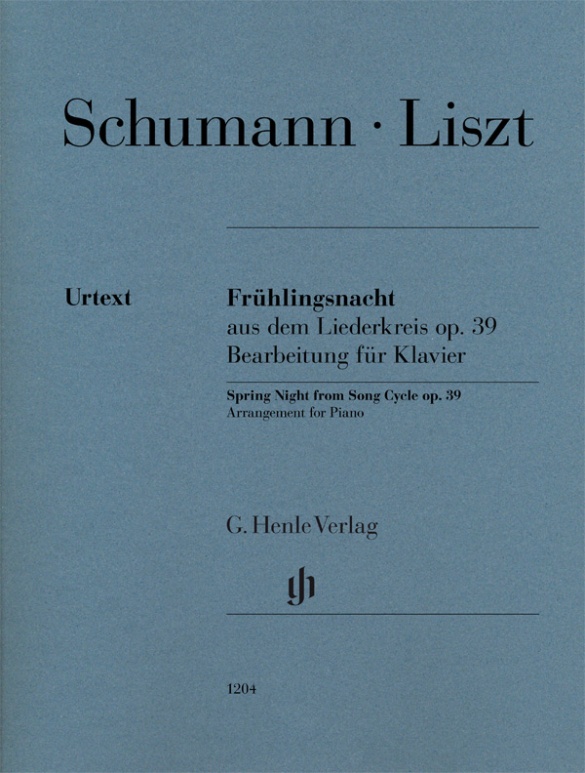

Franz Liszt

Frühlingsnacht aus dem Liederkreis op. 39

Robert Schumanns Frühlingsnacht („Über’m Garten, durch die Lüfte“) gehörte schon im 19. Jahrhundert zu seinen populärsten Liedern. Franz Liszt schuf darüber eine Klavierbearbeitung, die sich in kaum 70 Takten zu einem veritablen Konzertstück auswächst – und vor allem in den triolischen Akkorden hohe Ansprüche an die Ausdauer des Pianisten stellt. Der Verbreitung tat dies jedoch keinen Abbruch: Die 1872 erschienene Erstausgabe wurde noch zu Liszts Lebzeiten mehrfach aufgelegt, 1895 erfolgte sogar ein Neustich. In ihrer reichen spieltechnischen Bezeichnung, mit mehreren Ossias und dem Abdruck des Gedichttexts über dem Klaviersatz stellt Liszts Bearbeitung damals wie heute höchste Anforderungen an den Notensatz, denen sich die Henle-Urtextausgabe mit Vergnügen stellt.

Inhalt/Details

(Erläuterung)

Über den Komponisten

Robert Schumann

Mit seinem Œuvre verbindet sich der von ihm geprägte Begriff der Poetischen Musik, in der er eine Verschmelzung von Literatur und Musik anstrebte, für die insbesondere seine lyrischen Klavierstücke bis 1839 paradigmatisch stehen. Anschließend hat er sich anderen Gattungen gewidmet (Lied, Sinfonie, Kammermusik u. a.).

| 1810 | Er wird am 8. Juni in Zwickau als Sohn eines Buchhändlers geboren. |

| ab 1828 | Jura-Studium in Leipzig, Klavierunterricht bei Friedrich Wieck. Entscheidung für die Musikerlaufbahn. |

| 1830–39 | Er komponiert ausschließlich Klavierwerke, meist Zyklen, u. a.: „Papillons“ op. 2 (1829–32), „Carnaval“ op. 9 (1834/35), „Davidsbündlertänze“ op. 6 (1837), „Kinderszenen“ op. 15 (1837/38), „Kreisleriana“ op. 16 (1838), „Noveletten“ op. 21 (1838). |

| 1832 | Eine Fingerlähmung der rechten Hand macht eine Pianistenkarriere unmöglich. |

| 1833 | Gründung der Phantasie-Bruderschaft „Davidsbund“. |

| 1835–44 | Leitung der Neuen Zeitschrift für Musik. |

| 1840 | Heirat mit Clara Wieck; 138 Lieder, darunter Eichendorff-Liederkreis op. 39, Liederzyklus „Dichterliebe“ op. 48. |

| 1841 | 1. Sinfonie B-Dur („Frühlings-Sinfonie“) op. 38 und 4. Sinfonie d-Moll op. 120. |

| 1842 | 3 Streichquartette op. 41; weitere Kammermusik. |

| 1843 | Kompositionslehrer am Leipziger Konservatorium. Oratorium „Das Paradies und die Peri“ op. 50. |

| 1845 | Er lässt sich in Dresden nieder. Reise nach Russland. |

| 1845 | Klavierkonzert a-Moll op. 54, 2. Sinfonie C-Dur op. 61. |

| 1850 | Städtischer Musikdirektor in Düsseldorf. Uraufführung der Oper „Genoveva“ op. 81 in Leipzig. Sinfonie Es-Dur (Rheinische) op. 97; Violoncellokonzert a-Moll op. 129. |

| 1853 | Beginn der Freundschaft mit Brahms. Vollendung der Faust-Szenen. Violinkonzert d-Moll für Joseph Joachim. |

| 1854 | Selbstmordversuch und Einweisung in die psychiatrische Anstalt in Endenich. |

| 1856 | Er stirbt am 29. Juli in Endenich bei Bonn. |

Franz Liszt

Der berühmteste Klaviervirtuose des 19. Jh.s gilt als einflussreichste Künstler- und Komponistenpersönlichkeit der sog. Neudeutschen Schule (mit Berlioz, Wagner). Sein immenses musikalisches Œuvre umfasst an erster Stelle Klavier-Solowerke, darunter zahlreiche Transkriptionen; daneben entwickelt er die sogenannte Sinfonische Dichtung. Bedeutend auch seine geistlichen und weltlichen Chorwerke und Lieder.

| 1811 | Er wird am 22. Oktober in Raiding (Sopron) als Sohn eines Beamten im Dienst des Fürsten Esterházy geboren. Erster Klavierunterricht bei seinem Vater, frühe erste Kompositionsversuche, mit 9 erster öffentlicher Auftritt. |

| 1822 | Übersiedlung der Familie nach Wien, Unterricht bei Carl Czerny und Antonio Salieri. |

| 1823 | Übersiedlung der Familie nach Paris. Kompositionsunterricht bei Ferdinando Paër und Antonín Reicha (1826). Auftritte in Salons, Konzerte. |

| 1824–27 | Konzertreisen durch Frankreich, nach England und in die Schweiz. Komposition von Opern-Paraphrasen für Klavier. |

| 1830 | Bekanntschaft mit Berlioz, Lektüre-Studien. Er wird zum beliebten Pianisten und Klavierlehrer der Pariser Gesellschaft. |

| 1835 | Er zieht in die Schweiz mit Gräfin Marie d’Agoult: hier wird das erste gemeinsame Kind, Blandine-Rachel, geboren er konzertiert weiterhin in Paris. |

| ab 1839 | Ständige Konzertreisen durch ganz Europa. |

| ab 1847 | Sinfonische Dichtungen, u. a. Nr. 2 „Tasso: lamento e trionfo“, Nr. 1 „Ce qu‘on entend sur la montagne“ (‚Bergsinfonie‘), „Eine Faust-Symphonie in der Charakterbildern“, „Eine Symphonie zu Dantes Divina Commedia“ (‚Dante-Symphonie‘) sowie [Nr. 11] „Hunnenschlacht“. |

| 1848–61 | Kapellmeister in Weimar; er setzt sich für die fortschrittliche Musik ein (Wagner, Schumann, Berlioz). |

| 1857–62 | Oratorium „Die Legende von der heiligen Elisabeth“. |

| 1861–68 | Aufenthalt in Rom. |

| 1865 | Empfang der niedrigen Weihen. |

| 1866–72 | Oratorium „Christus“. |

| 1871 | Ernennung zum ungarischen Hofrat; er lebt in Rom, Weimar und Budapest. |

| 1886 | Er stirbt am 31. Juli in Bayreuth. |

Über die Autoren

Annette Oppermann (Herausgeber)

Dr. Annette Oppermann, geboren 1965, Ausbildung zur Musikalienhändlerin in Frankfurt am Main, Studium der Historischen und Systematischen Musikwissenschaften sowie der Neueren deutschen Literatur an der Universität Hamburg.

1993–1996 Lektorin für die internationale Klassikproduktion bei Sony Classical in Hamburg; 1996–1999 Promotionsstipendiatin des Graduiertenkollegs Textkritik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, Januar 2000 Promotion mit einer Arbeit über „Musikalische Klassikerausgaben“ (Hans-Joachim Marx, Hamburg). Von 2000 bis 2008 als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Joseph Haydn-Institut in Köln beschäftigt, Herausgeberin des Oratoriums „Die Schöpfung“ in der Gesamtausgabe Joseph Haydn Werke. Seit Februar 2008 Lektorin im G. Henle Verlag München mit den Schwerpunkten Vokalmusik, Kammermusik und Buchveröffentlichungen.

Mária Eckhardt (Vorwort)

Mária Eckhardt, geboren 1943 in Budapest, studierte an der Budapester Musikakademie (Liszt Ferenc Hochschule für Musik, heute Universität für Musik), 1966 erhielt sie das Diplom in Chorleitung und Musikunterricht. Nach verschiedenen beruflichen Stationen in der Ungarischen Nationalbibliothek Széchényi und im Institut für Musikwissenschaft der Ungarischen Akademie der Wissenschaften widmet sie sich dem Liszt-Ferenc-Gedenkmuseum und -Forschungszentrum der Musikakademie, dessen Direktorin sie in den Jahren 1986–2009 auch war.

Eckhardt erhielt für ihre Liszt-Forschung zahlreiche Auszeichnungen in Ungarn, im übrigen Europa und den USA. Der Schwerpunkt ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit liegt neben Franz Liszt auf dem Musikleben des 19. Jahrhunderts und der Musikgeschichte Ungarns.

Angaben zur Produktsicherheit

G. Henle Verlag

Hier finden Sie die Informationen zum Hersteller des Produkts.G. Henle Verlag e.K.

Forstenrieder Allee 122

81476 München

Deutschland

info@henle.de

www.henle.com