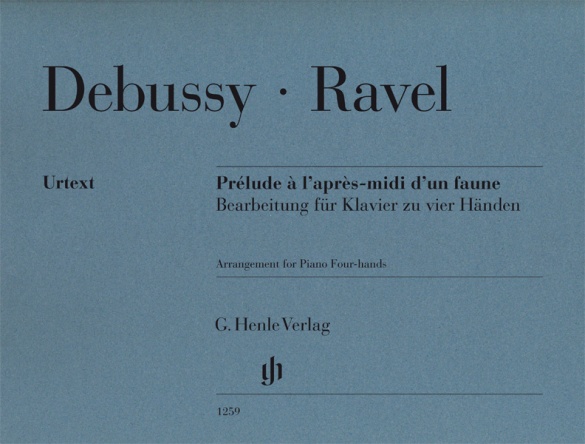

Maurice Ravel

Prélude à l'après-midi d'un faune

Ravels Bewunderung für Debussys berühmtes Orchesterstück war grenzenlos. In einem Interview bekannte er sogar, sein innigster Wunsch sei es, dereinst zu den Klängen dieses „einzigartigen Wunders in der gesamten Musik“ zu sterben. Hatte Debussy selbst bereits eine Fassung für zwei Klaviere veröffentlicht, übernahm Ravel 1910 die Bearbeitung für Klavier vierhändig, die noch im selben Jahr beim Verlag Fromont in Paris erschien und eigene Akzente setzt. Für die Henle-Urtextausgabe, die erstmals alle verfügbaren Quellen auswertet, konnten wir den Debussy-Spezialisten Denis Herlin als Herausgeber gewinnen. Den Fingersatz übernahm Andreas Groethuysen vom berühmten Duo Tal & Groethuysen.

Inhalt/Details

Über den Komponisten

Claude Debussy

Bedeutendster frz. Komponist um 1900, dessen primär klanglich geprägte Musik tiefgreifende Neuerungen aufweist. Sein Werk steht in engem Bezug zum Symbolismus.

| 1862 | Geboren am 22. August in Saint-Germain-en-Laye. |

| 1872–84 | Unterricht am Pariser Conservatoire. In dieser Zeit Reisen in die Schweiz, nach Italien, Wien und Russland mit der Familie Nadeschda von Mecks, wo er russ. Musik sowie Zigeunermusik kennenlernt. |

| 1884 | Er gewinnt den Prix de Rome mit seiner Kantate „L’Enfant prodigue“. Danach bis 1887 Rom-Aufenthalt. |

| 1887–89 | Lieder „Cinq Poèmes de Baudelaire“. |

| 1888/89 | Besuch der Bayreuther Festspiele; Wagner-Kritik. |

| 1889 | Pariser Weltausstellung, auf der er ostasiatische Musik kennenlernt, die seinen Stil beeinflusst. |

| 1890 | Verbindung zu Mallarmé und dessen Zirkel. |

| 1891/1903 | Liedserien „Fêtes galantes“ nach Verlaine. |

| 1891–94 | Orchesterwerk „Prélude à l’après-midi d’un faune“ mit arabeskenhafter Melodik. |

| 1897–99 | Nocturnes für Orchester und Frauenstimmen. |

| 1901 | Beginn seiner Tätigkeit als Musikkritiker. |

| 1902 | Aufführung der Oper „Pelléas et Mélisande“ nach dem symbolistischen Drama Maeterlincks, die trotz Kritik den Durchbruch bedeutet. |

| 1903–05 | Orchesterwerk „La Mer“ mit sinfonischen Prinzipien und „impressionistischer“ Klangsprache. |

| 1905–07 | 1. und 2. Heft der „Images“ für Klavier. |

| 1906–08 | „Children’s Corner“, Kinderstücke für Klavier. |

| 1909–10/11–13 | 1. und 2. Buch der „Préludes“ für Klavier; die programmatischen Titel der zum Teil sehr esoterischen Charakterstücke stehen am Schluss. |

| 1913 | Lieder „Trois poèmes de Stéphane Mallarmé“. |

| 1915–17 | Kammermusikalische Sonaten im Rekurs auf die frz. Tradition des 18. Jh.s. |

| 1918 | Er stirbt am 25. März in Paris. |

Maurice Ravel

Ravel gehört zusammen mit Satie und Debussy zu den Neuerern, die sich mit der akademischen Ausbildung überwarfen und eine eigene, fortgeschrittene, bei Ravel durch russ. und span. Musik, aber auch durch Exotismen inspirierte Klangsprache schufen, ohne die Tonalität zu verlassen. Der Meister der Orchestration ging von Klavierwerken aus, die er orchestrierte: Klavierlieder und Klavierwerke existieren gleichberechtigt in Orchesterfassungen.

| 1875 | Er wird am 7. März in Ciboure geboren; Umzug der Familie nach Paris im selben Jahr. |

| 1882 | Unterricht in Klavier, Theorie und Komposition. |

| 1889 | Beginn des Studiums am Pariser Conservatoire, an dem er nie einen Abschluss erreicht. |

| um 1893 | Einfluss durch Chabrier und Satie. |

| 1901 | „Jeux d’eau“ für Klavier in neuer „impressionistischer“ Klangsprache, ebenso „Miroirs“ (1904-05). |

| 1903 | „Shéhérazade“ für Singstimme und Klavier-/Orchesterbegleitung mit orientalischer Klangsprache. |

| 1905 | Affäre um die dritte Rompreis-Bewerbung Ravels. |

| 1907 | Die Uraufführung der „Histoires naturelles“ nach Jules Renard löst bei Publikum und Kritikern Befremden aus. |

| 1907–08 | Rhapsodie espagnole für Orchester. |

| 1908/10 | „Ma mère l’oye“ für Klavier vierhändig, 1911 als Ballett. |

| 1911 | Uraufführung der Oper „L’Heure espagnole“ in Paris. |

| 1911/12 | „Valses nobles et sentimentales“ für Klavier/Orchester. 1912 Uraufführung des Balletts „Daphnis et Chloé“. |

| 1914/19 | „Le tombeau de Couperin“ für Klavier/Orchester nimmt den kommenden Neoklassizismus vorweg. |

| ab 1920 | Viele Konzertreisen durch Europa und die USA. |

| 1925 | Uraufführung der Oper „L’Enfant et les sortilèges“. |

| 1928 | Verleihung der Ehrendoktorwürde der Universität Oxford. „Boléro“ für Orchester. |

| 1929–31 | Klavierkonzert G-Dur mit Jazzelementen. |

| 1937 | Er stirbt am 28. Dezember in Paris. |

Über die Autoren

Andreas Groethuysen (Fingersatz Klavier)

Prof. Andreas Groethuysen, 1956 geboren in München, studierte Musik unter Ludwig Hoffmann in München und, gefördert von der „Studienstiftung des Deutschen Volkes“, unter Peter Feuchtwanger in London.

Nach einigen Jahren des solistischen Konzertierens schloss sich Groethuysen mit Yaara Tal zu einem Klavierduo zusammen, das inzwischen den Schwerpunkt seiner künstlerischen Tätigkeit bildet. Das Duo ist mit Auftritten in vielen Ländern Europas, in Israel, Japan, China, Nord- und Südamerika im internationalen Konzertleben aktiv. In steter Zusammenarbeit mit SONY CLASSICAL veröffentlichte das international gefeierte Klavier-Duo eine ganze Serie von bis heute 28 CDs, die fast durchgehend mit Preisen ausgezeichnet wurden.

Angaben zur Produktsicherheit

G. Henle Verlag

Hier finden Sie die Informationen zum Hersteller des Produkts.G. Henle Verlag e.K.

Forstenrieder Allee 122

81476 München

Deutschland

info@henle.de

www.henle.com

Voor de fraaie nieuwe urtext is Henle uitgegaan van de eerste druk. De editie is echter aangevuld met Debussy`s commentaaar in zijn handexemplaar van de orkestpartituur.

MUZE, 2017